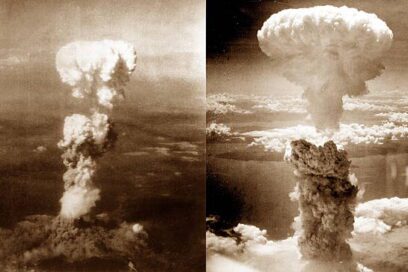

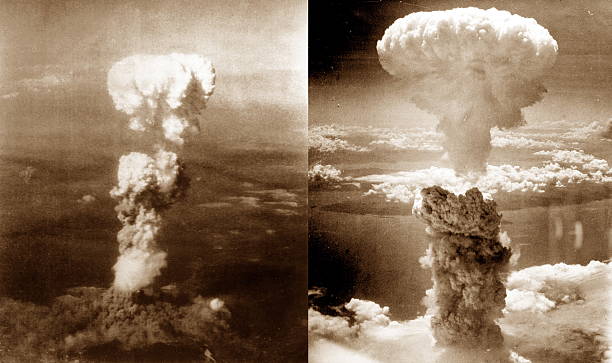

El 6 de agosto de 1945, el mundo contuvo el aliento cuando la primera bomba atómica, “Little Boy”, estalló sobre ciudad japonesa de Hiroshima. Tres días después, “Fat Man” arrasó Nagasaki. En segundos, más de 150 mil personas murieron, mientras los sobrevivientes enfrentaron un infierno de radiación, quemaduras y enfermedades terminales.

Hoy, 80 años después, la humanidad no ha aprendido la lección: más de 12 mil ojivas nucleares permanecen activas, listas para repetir —o superar— la tragedia en cualquier momento.

Este legado envenenado nació el 16 de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México, cuando la primera explosión nuclear (“Trinity”) iluminó el amanecer con una luz “más brillante que mil soles”. La misma tecnología que puso fin a la Segunda Guerra Mundial amenaza ahora con desencadenar una tercera, en un contexto de crecientes tensiones políticas y militares entre las potencias globales.

La génesis de esta pesadilla surgió de una irónica historia. Científicos judíos que huyeron del nazismo –Albert Einstein y Leó Szilard- convencieron al presidente de EE. UU. Franklin D. Roosevelt en 1939 para desarrollar un arma que detuviera a la Alemania nazi de Hitler. Así nació el Proyecto Manhattan, dirigido por del científico Robert Oppenheimer en los Álamos, Nuevo México.

Allí se crearon dos monstruos: “Little Boy” (uranio) y “Fat Man” (plutonio). La primera detonación nuclear, “Trinity”, hizo que Oppenheimer, testigo de aquel acontecimiento, citara después una línea del texto hindú Bhagavad-Gita: “Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos”.

El verdadero horror se materializó en Hiroshima: la explosión de 15 kilotones generó una ola de calor superior a los 7 mil °C, incinerando todo en un radio de 4,5 km. Luego vino la radiación gamma, silenciosa e invisible, destruyendo el ADN de los sobrevivientes; finalmente, la lluvia radiactiva, envenenando tierras y acuíferos por milenios. Tres días después, Nagasaki sufrió el mismo destino, demostrando que la humanidad había cruzado un umbral irreversible.

El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) de 1970 prometió limitar las armas atómicas a cinco potencias (EE.UU., Rusia, China, Francia y Reino Unido), y avanzar hacia el desarme. Medio siglo después, esa promesa es una quimera.

Rusia (5.459 ojivas) y EE.UU. (5.177) lideran el macabro inventario, modernizando sus arsenales en lugar de reducirlos. China (600), Francia (290) y Reino Unido (225) mantienen flotas submarinas en alerta constante. India (180), Pakistán (170), Israel (90) y Corea del Norte (50) libran carreras armamentistas regionales, con tensiones que han rozado la guerra nuclear.

Conflictos actuales como la guerra en Ucrania, el genocidio contra Palestina, los ataques contra instalaciones nucleares iraníes, el despliegue de submarinos nucleares estadounidenses cercas de Rusia y las pruebas balísticas de Corea del Norte, demuestran que el mundo sigue bailando sobre una cuerda floja.

Aunque el Tratado de Prohibición Completa de Armas Nucleares de 2017 (TPAN) las declaró ilegales bajo cualquier circunstancia, ninguna potencia nuclear lo ha firmado, convirtiéndolo en papel mojado.

Albert Einstein advirtió en 1955: “¿Pondremos fin a la raza humana o renunciará la humanidad a la guerra?” Setenta años después, seguimos al borde del abismo. John F. Kennedy, expresidente de EE. UU. (1961-1963), lo expresó con crudeza: “Cada hombre, mujer y niño vive bajo una espada de Damocles nuclear, colgando por el hilo más delgado, y que puede cortarse en cualquier momento por accidente, error de cálculo o locura. Las armas nucleares deben abolirse antes de que acaben con nosotros”.

Recordemos que Hiroshima solo necesitó una bomba de 15 kilotones; hoy las ojivas estándar superan los 300, y en depósitos secretos del mundo, duermen 12 mil 241.

La única solución real es el desarme total, pero mientras las potencias vean estas armas como símbolos de poder, la espada de Damocles podría caer sobre nuestras cabezas…